|

|

| 経営学の基礎用語 |

ファイブフォース分析

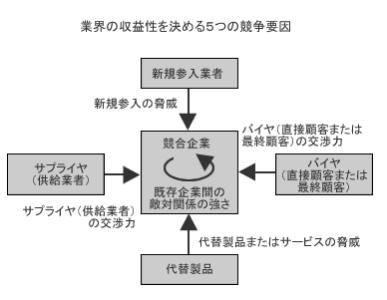

業界構造分析における5つの力(ファイブフォース分析)5Fとは何か

「5つの力」ファイブフォース分析とは、企業の外的環境の中心となる業界構造の分析に基づいて事業戦略を策定するツールである。

業界に影響する5つの力から、その業界がどういう特徴を持っているか?、どの程度儲かるか?、どの程度投資がかかりそうか?など業界の収益構造や競争におけるキーポイントを判断するためのフレームワークです。

これらの判断は、経営資源の優先投入先、新規参入可否、事業撤退の検討などに役立ちます。

マイケル・E・ポーターは、1980年の著作「競争の戦略」の中で、業界内の競争に影響を与える5つの要因を指摘し、「競争のルール」の5つの力として、以下のように分類した。 ファイブフォース分析は、5つの力の個々または総合的な強さを分析することで、業界における競争関係の特性を決める決定的な構造特徴を明らかにすることができるとしている。

この5F分析は個別企業の戦略を決定するための分析としても使えますが、業界自体の魅力を分析することができます。競争環境といえば競合分析に目がいきがちですが、5F分析のフレームワークを用いることで、単に競合分析するよりも広い観点から業界全体を分析・把握することができます。その業界で最も大きな影響力のある競争要因(競争の第一要因)を把握することが、企業が今後とるべき戦略を考える大きな助けになります。

5つの力とは次のものを表します。

・新規参入の脅威

・代替品の脅威

・買い手の交渉力

・売り手の交渉力

・業界競合他社。

●新規参入の脅威

新規参入は競合他社の増加を意味します。

新規参入が容易な業界は、収益性の低下を招きやすくなります。一方で、新規参入が難しい業界は、既存企業にとっては有利に働く場合があります。

新規参入の脅威の大きさは、“参入障壁”の高さで決定されます。参入障壁としては、「規模の経済性が発揮される業界」「製品の差別化がされている」「参入時投資が巨大」「仕入れ先の変更コスト(スイッチングコスト)が巨大」「流通チャネルの確保が困難」「既存企業に独自技術や仕入れ先、有利な立地、助成金、大きな経験曲線効果などがある」「政府の政策」「参入時の報復の大きさ」などが挙げられます。

参入障壁が高い業界には次のような特徴があります。

・規模の経済が競争優位を築く場合

・既存ブランドに対する顧客の忠誠度が高い

・流通チャネルの確保が難しい

・製品の技術難易度が高い(例えば特許などによって保護されている)

・政府の規制のある業界

・既存企業からの報復が強い

新規参入の脅威があると、業界が低価格設定をして利益率を低下させたり、投資の抑制をして成長性を低下させる可能性が高くなります。

参入障壁には、例えば、規模の経済性、必要資本額、確立されたブランドに対する顧客のロイヤリティ、経験曲線効果、デファクトスタンダード、政府の規制などが挙げられる。

また、最近では業界の垣根がなくなりつつあります。製造業でも、「bydsign」や「KEYENCE」など生産設備を持たないファブレス経営といった事例が出てきており、どんな業界でも常に異業種からの参入脅威にさらされていると考えたほうがよいでしょう。

●代替品またはサービスの脅威

自社製品よりも対費用効果で優れた製品や、従来機能を全く異なる媒体で代替できると自社の競争力低下に繋がり企業にとっては脅威となります。

また、買い手のニーズを満たす別の製品(=代替品)の登場も代替品の価格性能がよい場合その代替品が高収益の業界から登場すると、ますます脅威は大きくなります。

代替品またはサービスの脅威は、既存製品/サービスとは異なる製品群/サービス群でありながら、既存製品/サービスと同等以上の価値を提供するものによってもたらされる。

例えば、テープレコーダーはCD-RやMP3プレーヤーといった媒体への変化ではテープレコーダー市場を独占していた業者でも、業界から撤退、あるいは業界の流れに追従しなければ、淘汰されてしまします。実際、音楽CDは、携帯電話の普及によって、売り上げが落ちたと言われます。携帯電話という代替製品の圧力により、競争が激化した結果と言えます。同様にラジオとインターネット(パソコン)も代替品の関係にあると言えるでしょう。

代替品の脅威があると、業界が低価格設定をして利益率を低下させたり、投資の抑制をして成長性を低下させる可能性が高くなります。

また例えば、欧米の砂糖メーカーは、砂糖の代替製品である果糖分の多いコーンシロップが大量に販売されたことにより甚大な影響を受けた。

●買い手バイヤ(直接顧客または最終顧客)の交渉力

製品やサービスを買ってくれる買い手も自社に大きな影響(脅威)を与える存在です。影響の強さは、買い手の取引交渉力によって決定されます。買い手の交渉力は、「買い手の数(集中度)」「買い手の購買全体に対する取引の比率」「製品/サービス差別化の有無」「買い手側の仕入れ先の変更コストの大きさ」「買い手の収益力」「製品/サービスの品質に対するこだわり」などに左右されます。

バイヤは、同品質なら低価格で、同価格なら高品質な製品を購入したいと考えている。従って、価格と品質は彼らの購入量・情報量などによって変化する。

製品の差別化ができないとか、買い手の情報量が多い場合は買い手の交渉力が強くなります。例えば、電化製品や日用品には買い手の交渉力が強くなる傾向があります。買い手が強くなる場合として、主に次のようなものが挙げられます。

・需給バランスを見たとき、供給過多の場合

・製品の差別化がされていない場合

・買い手が取引先を変えるコストが低い場合

・買い手が集中していて大量購入している場合

・買い手が市場価格や自社コストの詳細を把握している場合

・購買決定要因が価格だけになっている場合

買い手の交渉力が大きいと、安値販売による利益率の低下につながります。また、買い手の交渉力の大きさにより代金回収が遅くなり、売上債権回転率の低下につながります。さらに、買い手の交渉力が大きくなると、商品の売れ行きが良くなくなって、棚卸資産回転率の低下につながる可能性もあります。

●売り手・サプライヤ(供給業者)の交渉力

部材や商品の仕入れ先である供給業者(売り手・サプライヤ)の脅威も、売り手の交渉力の大きさによって決定されます。

サプライヤは、業界内の企業に対し最も高い価格で供給したいと考えているので、サプライヤと企業の間には必然的に力関係が発生し業界構造に影響を与える。

業界を少数企業により寡占している場合に売り手の交渉力が強くなります。例えば、その企業特有の技術を用いた製品や特許によって権利を保護された製品の場合、売り手の交渉力が強くなります。

売り手が強くなる場合として、主に次のようなものが挙げられます。

・需給バランスを見たとき、需要が旺盛な場合

・売り手の商品が買い手にとって必要不可欠な場合

・供給製品の独自性が強い、あるいは差別化されている場合

・売り手の業界が少数の企業による寡占状態の場合

・買い手の業界が売り手にとって重要でない場合

売り手の交渉力が大きいと、仕入の際に相手が代金回収を早く求めてくる可能性があるので買入債務回転率が大きくなる場合があります。また、買入債務の中でも、支払の期間が長めに設定されることが多い、支払手形が少ないという可能性があります。

その決定要因は、「売り手の数(集中度)」「売り手にとって自社がどのくらい重要か」「製品/サービス品質に対する必要性」「仕入れ先の変更コストの大きさ」などであります。

�●業界競合他社・既存企業間の敵対関係の強さ

一般に、同業者が多いか同規模の会社が多く存在している業界、成長が遅い業界、固定コストまたは在庫コストが高い業界、撤退障壁が高い業界などは敵対関係が激しくなる。代替製品またはサービスの脅威や競争相手の買収などにより、敵対関係の強さが急変することがある。

業界内の競争状態が激しいほど、業界の魅力度は小さくなります。競争状態は次のような場合に激しくなりがちです。

・同業者が多数いる場合

・設備投資額が多額で一度参入すると撤退が難しい場合

・固定費が高いか、製品の陳腐化が激しいため、価格競争に陥りやすい場合

・製品の差別化が難しく、スイッチングコストが低い場合

業界競合他社との激しい競争は、利益率の低下はもちろん、稼働率を上げて業績を上げようという傾向により、総資産回転率(売上高/総資産)や有形固定資産回転率(売上高/有形固定資産)が高くなってくることがあります。

|

基本的な経営学の用語集です。

左の各ワードをクリックして下さい。

※追加項目はメールでご指摘ください。 |

|

|